※アイキャッチは地理院地図(電子国土Web)より引用。

今回は広島県山県郡安芸太田町横川にある餅木集落を調査してみました。

餅木集落の中を大規模林道が通っており恐羅漢スキー場に遊びに行ったことがある方は集落を通過したことがあるかもしれませんね。

餅木集落には昭和以前から続く民宿があり、また民家も数件あって人の営みのある村でしたが、現在は建物が数件残るのみで、いわゆる限界集落の一つだったのかもしれません。

今回は餅木集落の過去と現在、そしてその変遷をたどってみましょう。

なぜ今、餅木に注目するのか?

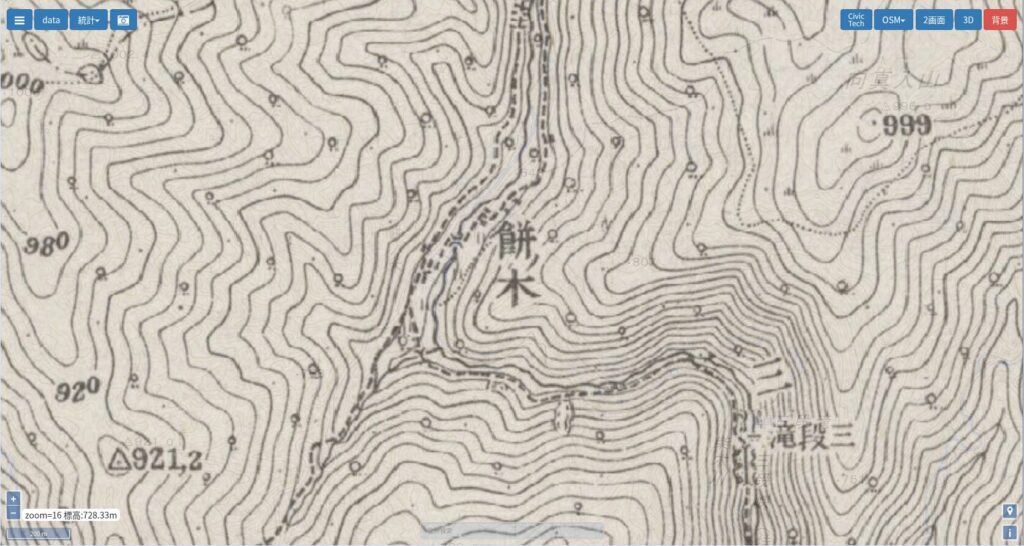

※「ひなたGIS」より引用。古地図(日本版MapWarper5万分の1)

餅木は三段峡への観光駐車場が目立つところにあり、以前から気になっていたところでもありました。

私は今昔マップなど古地図を眺めて当時の生活様式などを思い浮かべるのが好きな人間で、横川集落の周辺を調べているときに「餅木」を知り興味がわいて調べてみたのです。

餅木集落の「昔」の姿:古地図と文献が語る繁栄

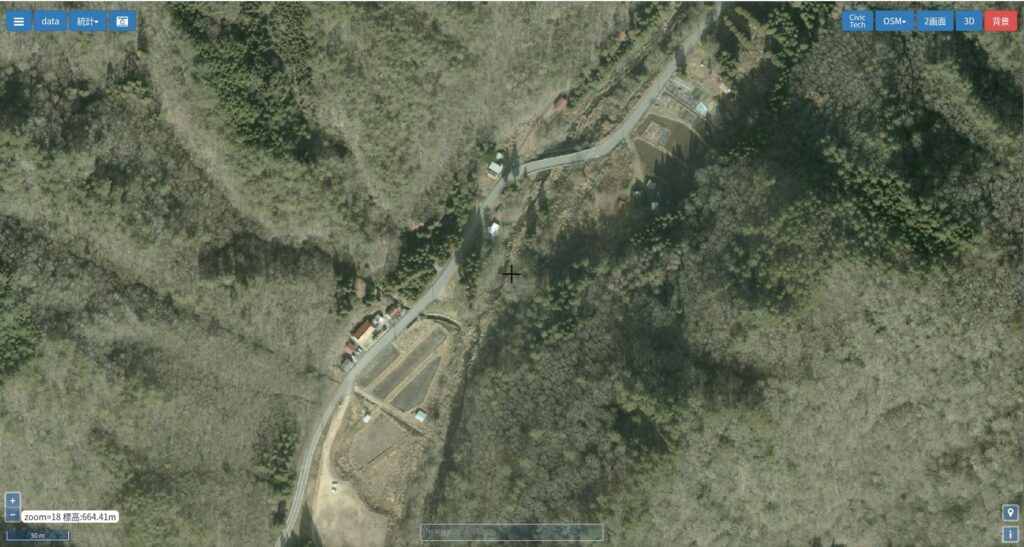

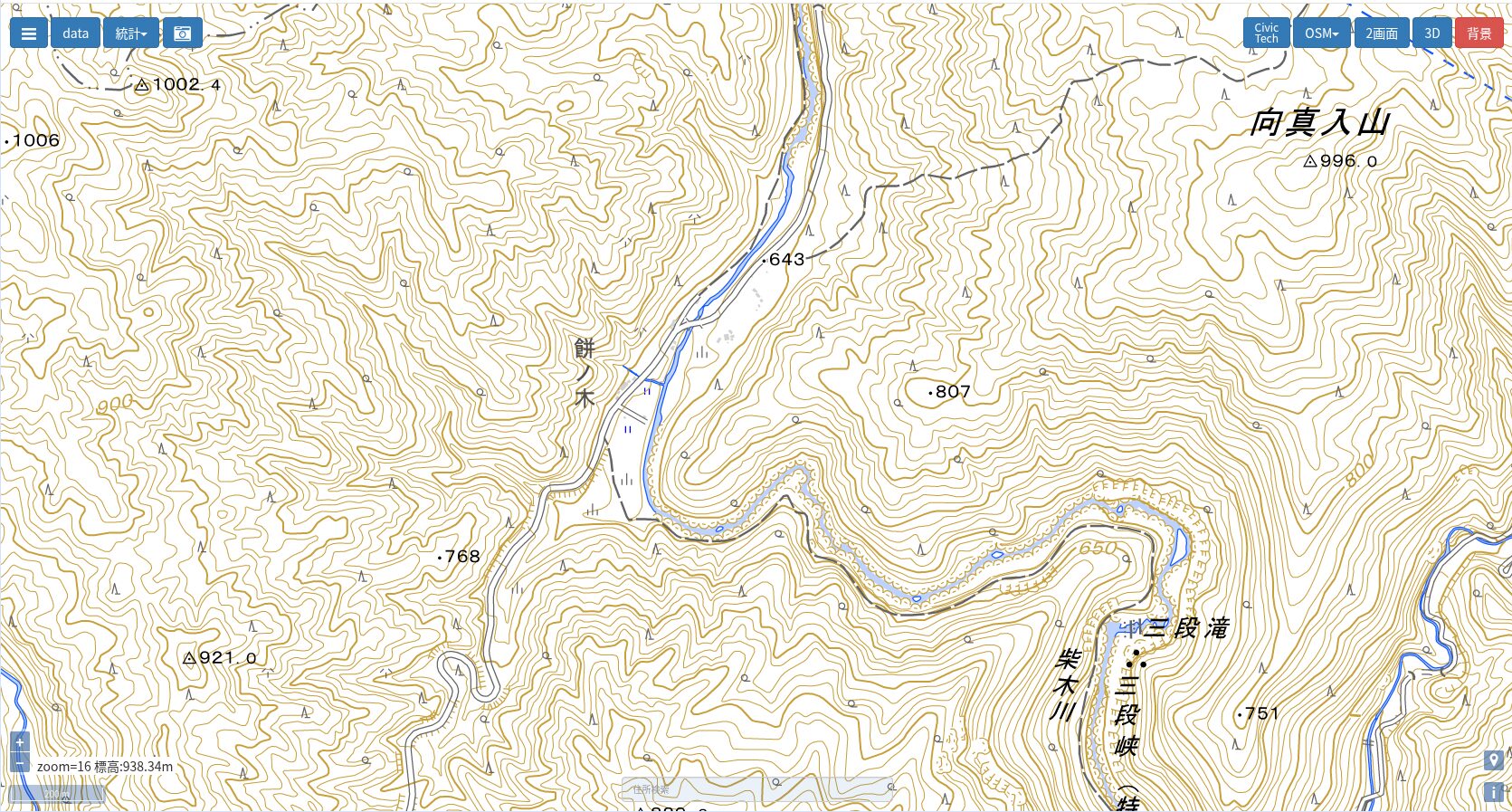

※昭和49年頃の餅木集落の古地図(地理院地図(電子国土Web)より引用。)

昭和49年の餅木:豊かな田畑と細い道

この古地図は昭和49年頃の餅木です。この頃の集落は田畑と山林の境界がはっきりしており村の営みが維持されていたのだろうと推察されます。

現在の舗装された道路と比較すると、未舗装の道は細く林道の動線も今とは多少違うようです。

後述する、かつての民宿「ますや」の建物も確認できます。この頃は藁葺屋根だったのかもしれません。

※awakin blog Ⅱさんの巨人の足跡 / 餅ノ木記事にて、昔の餅木集落を撮した写真が掲載されています。記事の内容も興味深いので、ぜひご覧ください。(巨人の足跡 / 餅ノ木)

宮本常一が見た餅木の暮らしと「コオラ蓑」

遠い昔の餅木の暮らしとはどんなものだったのでしょうか。

その暮らしの一端を「宮本常一の著作」から感じ取れます。

「家の外にはハサにコオラという簑にする草が乾かしてある。このあたりは冬の仕事に簑を作って戸河内の方に売り出す。」

引用:宮本常一著作集25 「土と共に・三段峡」(巨人の足跡 / 餅ノ木)

簑(みの)とは茅(かや)や菅(すげ)、藁(わら)などを編んで作った雨具の一種で、これを肩からかけて着用します。

冬の時期、特に農閑期には蓑作りが盛んに行われていました。蓑は、藁や菅などの植物を編んで作られる雨具で、農作業や山仕事などで広く使われていました。

冬は農作業が減るので蓑作りは貴重な収入源だったのだと想像できますね。

蓑作り動画を見つけたので紹介します。

囲炉裏のある生活の様子を伝える「たぶんはいろりのほとりにまどいしているのであろう」 という文節がありますが、当時の餅木は降雪量も多かったと想像できますから、農閑期を凌ぐ仕事をしながら、また家族での語らいがあったのかもしれません。

囲炉裏のある風景、こんな感じだったのだと思わせる動画発見しました。

三段峡の歴史を彩った民宿「ますや」の記憶

餅木集落内に、かつて「ますや」という民宿旅館が存在していました。ご紹介する記事(樽床ダム…三段峡…奥三段峡…中ノ甲林道 2022_11_6)をご覧いただくと、昭和4年の地図に「ますや」の記載があることの確認できます。

この民宿ますやには、かつて三段峡を世に広めた写真技師・南峰が「ますや」に宿泊し、宿を営む枡見府市の案内で初めて三段滝を撮影したというエピソードがありました。

そんな「ますや」ですが現在は営業している雰囲気は感じません。

「巨人の足跡 / 餅ノ木」を執筆した方によると「ツーリングの休憩に瓶コーラを飲んだ思い出」なんてエピソードもあったそうですが、もう遠い過去のものになったようです。

餅木集落の「今」の姿:自然への回帰

※地理院地図(電子国土Web)より引用。

空中写真が示す現在の餅木

最新の空中写真を見ると「民宿ますや」周辺の田畑を残して集落の面積が森林に押されて縮小しているのがわかります。

一方、立派な道路が開通して車でのアクセスがよくなりました。

現在のアクセスと周辺環境

餅木集落は、恐羅漢スキー場へと続く大規模林道の通り道であり、集落へは容易に訪れることができます。

「餅ノ木峠」や「三段峡下餅ノ木口駐車場」など、「餅木」を冠する場所に言ってみるのもいいでしょう。

- 餅ノ木峠:峠のピークに看板があります。昔は未舗装で道も狭かったでしょうから難所の峠だったと想像されますが、現在の大規模林道でも寒波のときはスリップする車がでるそうです。

- 三段峡下餅ノ木口駐車場: 餅ノ木峠入口向かって左側に駐車場があります。ただ遊歩道が通行禁止になっていると思うのでホームページで確認しましょう。またクマの生息地でもあるので十分な対策が必要になります。

考察:なぜ餅木集落は廃れていったのか?

AIで描いた豪雪の風景。実際はこんなものではなかったでしょう。

記録的な豪雪の影響:昭和38年豪雪の引き金

餅木集落は廃れていった理由として、昭和38年豪雪(サンパチ豪雪)が離村の大きな引き金の一つであった可能性があります。

山間部の集落が受けた甚大な被害(交通途絶、インフラ寸断、家屋倒壊など)が、人々が住み慣れた土地を離れるきっかけになったのではないでしょうか。

山間集落の宿命:過疎化の波

餅木集落から恐羅漢スキー場の麓まで複数集落がありましたが、皆廃村となり多くは自然に還り山野となりました。

生活様式の変化、主要産業(蓑作りなど)の衰退、若年層の流出といった一般的な過疎化の要因もあるでしょう。

観光形態の変化と集落の変貌

三段峡観光との密接な関係があったと思われる「民宿ますや」ですが、もともと交通の便の悪さなどの影響による客の減少、経営者の高齢化・後継者問題があったのではないかと推察されます。

結び

餅木集落に立ち寄ったら民宿跡と思われる「ますや」や宮本常一が見たかつての餅木の風景に思いを馳せたいものです。

それから餅木集落には三段峡観光の駐車場がありますから、散策できたらよいと思うのですが安芸太田町の公式HPによると三段滝-餅ノ木口(復旧予定時期:未定)となっています。

近年集中豪雨が多いですから遊歩道も崩れてしまうのかもしれません。

残念ですが三段峡は旧三段峡があったところからスタートするのがいいかもしれませんね。

参考文献・関連リンク

- ひなたGIS: (特に「日本版MapWarper5万分の1」)

- 国土地理院 地理院地図(電子国土Web)

- 安芸太田町公式ホームページ: (特に三段峡の遊歩道に関する情報など)

- 巨人の足跡 / 餅ノ木

- 三段峡見どころスポット _ あきおおたから

- 樽床ダム…三段峡…奥三段峡…中ノ甲林道 2022_11_6

- ひろしま文化大百科 – 三段峡

コメント