※アイキャッチは地理院地図(電子国土Web)より引用。

広島県安芸太田町の山奥深く、奥三段峡への入口にひっそりと佇む田代集落。

この場所は、昭和38年豪雪を境に人々が離れ、50年以上の時を経て廃村となりました。

しかし、大規模林道から続く旧道を進むと田代集落が道路沿いに存在していたこともあってか、ハイカーや登山者たちの目に止まることもあり、彼らのSNSやブログ等で配信されることもありました。

多くの廃村は森林に閉ざされ道も獣道に戻り、やがて存在も忘れ去られるものですが、この田代集落どうやら完全に無人で時が止まったわけではないようです。

今回は田代の過去と現在、そしてその変遷をたどってみましょう

なぜ今、田代に注目するのか?

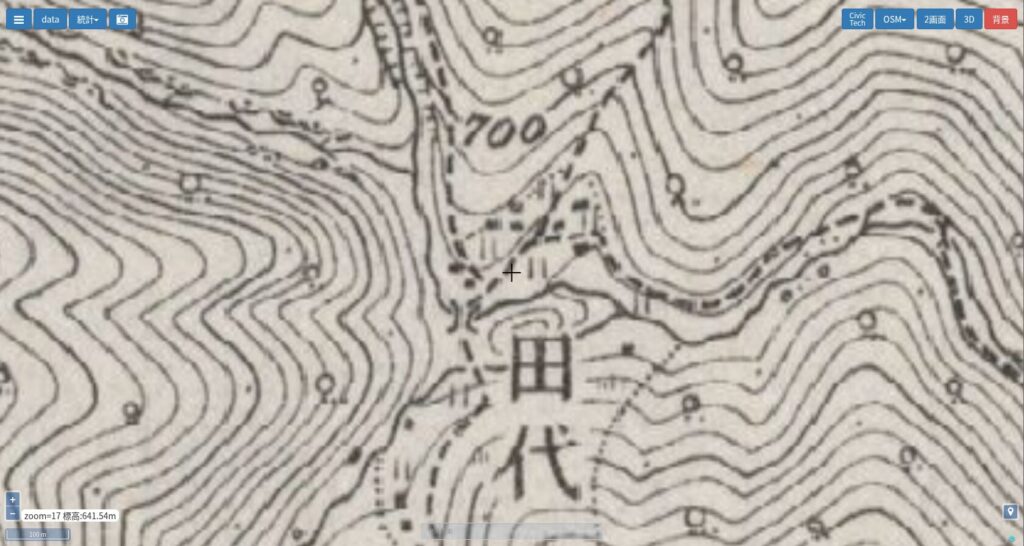

※「ひなたGIS」より引用。古地図(日本版MapWarper5万分の1)

冒頭でお話したとおり、大規模林道から旧道への入口「田代口」から渓谷に沿って続く道を進むと人工的な石垣が目に入ると、ハイカーや登山者の方々がブログなどで報告していました。

その石垣はかつて民家が存在していた証拠であり、どんな人の営みがあったのかと私は想像を掻き立てられるのです。

田代集落の「昔」の姿:古地図と文献から読み解く

古地図に見る田代の面影

※地理院地図(電子国土Web)より引用。1967/10/09(昭42) CG675Y

昭和42年の空中写真を見ると村道は明瞭で段々畑のような地形があり、その中に民家らしきものが数軒確認できます。

三八豪雪から四年経過して離村も進んでいた頃と思われますが、この頃は村の形がまだ維持されていたようです。

後述しますが離村のとき七戸あったとの話なので、その位置はある程度わかるかもしれませんが、かなりの年月が経過したので石垣か土台しか残っていないでしょう。

※地理院地図(電子国土Web)より引用。昭和49年頃の空中写真。

こちらは約50年前の空中写真で、村内に杉が植林されたことだけあって森林化が進んでいます。

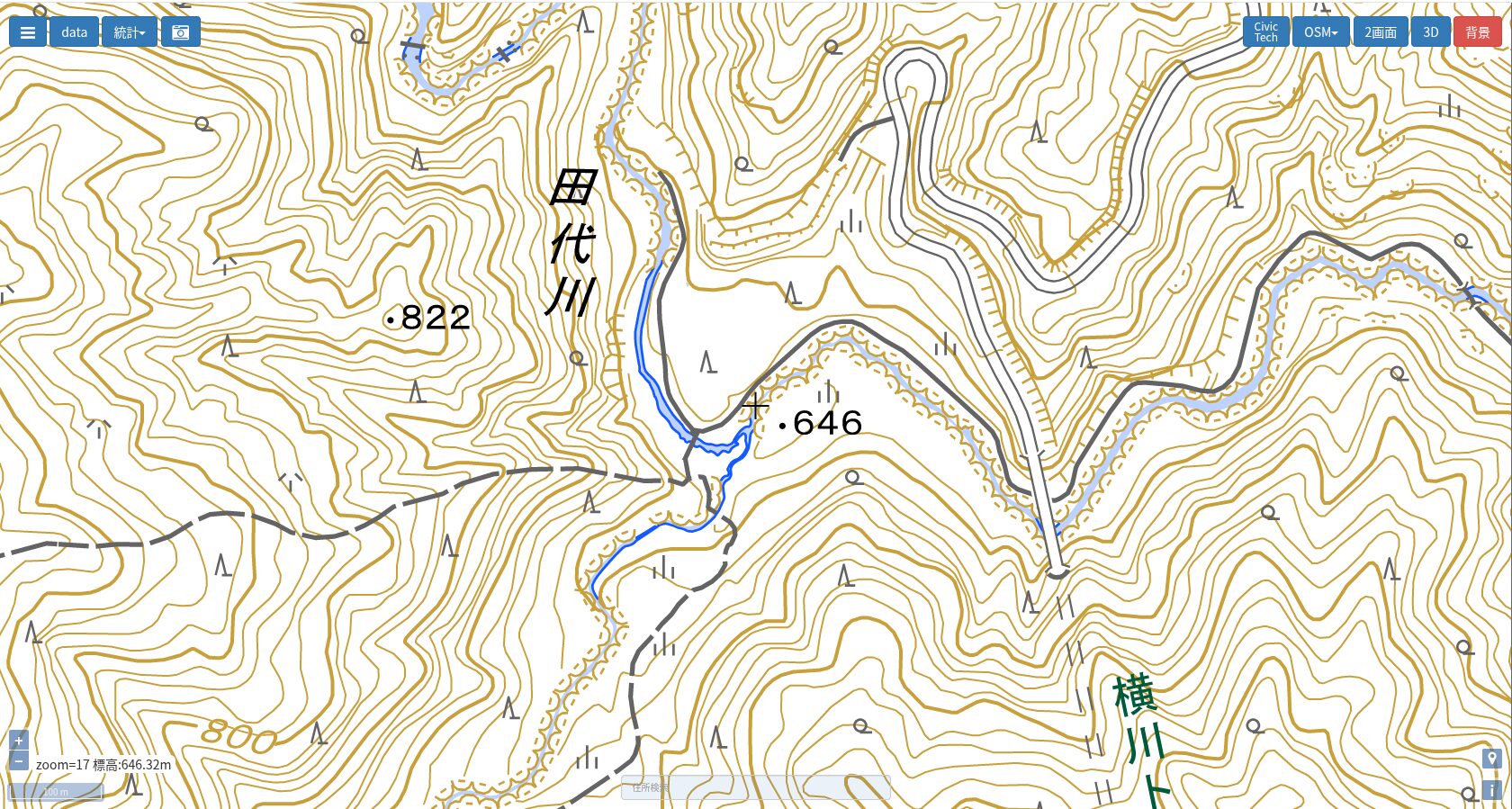

※地理院地図(電子国土Web)より引用。

この写真では田代橋がしっかり確認できます。

文献が語る田代の生活

現時点では田代集落に関する詳細な資料は限られていますが、過去の記録や近隣集落の状況から、当時の暮らしを推測してみましょう。

昭和42年(1967年)の空中写真を見ると、民家のそばに段々畑のような地形が確認できます。このことから、当時の住民たちは野菜や米などを自家栽培し、ほぼ自給自足の生活を送っていたと考えられます。傾斜地を活かした畑作や、小さな水田での稲作が、食料の確保に重要な役割を果たしていたのでしょう。

また、広島県の県北地域は豊かな森林資源に恵まれていました。戦前・戦中はもちろん、木材の需要が減少する戦後になっても、林業は山村経済を支える重要な産業であり続けました。田代集落も例外ではなく、住民たちは木材の伐採や炭焼き、あるいは加工品の生産に携わることで、現金収入を得ていたと推測されます。

さらに、餅木集落の事例にあるように、冬の農閑期にはわら細工や木工品といった手工業が盛んに行われ、生活を支えていた可能性も考えられます。

田代集落の「今」の姿:自然への回帰と残された痕跡

空中写真が示す現在の田代集落跡

※地理院地図(電子国土Web)より引用。

現在の田代集落跡です。

上空からの空中写真では旧道の判別も難しいくらいに森林に覆われています。

大規模林道がひときわ目立ち、時の移り変わりを感じさせます。

現地で確認できる遺構とアクセス

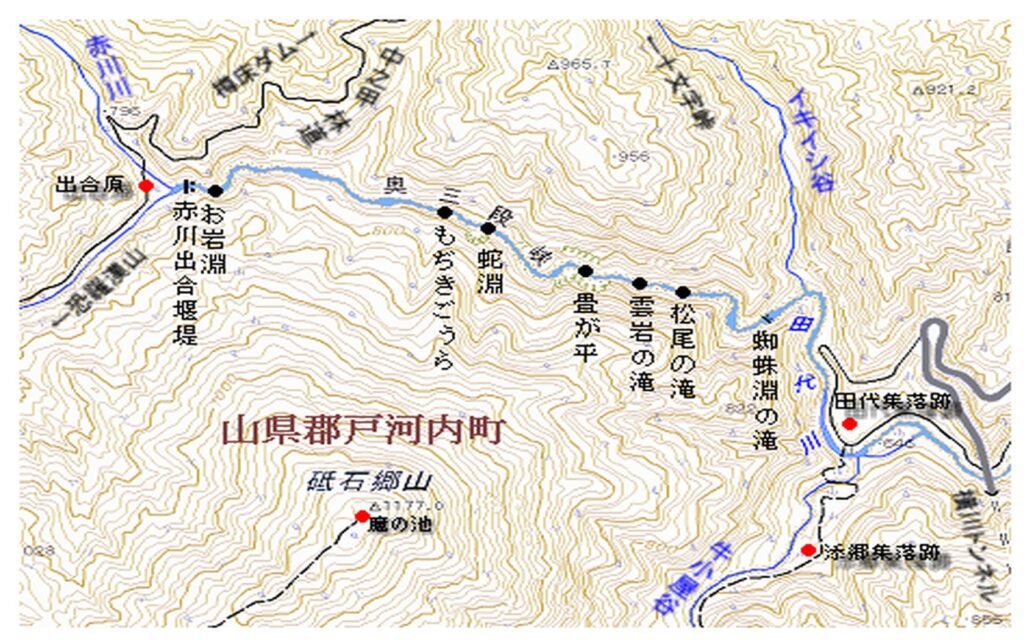

※「奥三段峡 山県郡安芸太田町 _ 広島 -陽のあたらない所」より引用。

R191号を小坂で左折し、大規模林道に入ります。餅ノ木集落を越え、横川トンネル手前のヘアピンカーブ(通称:田代口)から旧林道を下りると田代川に出ます。

田代集落の特定と信頼できる情報源

この場所がかつての田代集落跡であることを特定する上で、非常に参考になったのが「奥三段峡 山県郡安芸太田町 _ 広島 -陽のあたらない所」というブログの記事です。

このブログは2010年に投稿されたもので、まだ集落の面影がかろうじて残っていた頃の貴重な写真が記録されており、その信憑性が高いと判断しました。

このブログの筆者は、広島の集落や廃墟に関する知識が豊富で、記事を読んでいて飽きさせない内容です。

現在、このブログのほとんどの記事は読めない状態になっていますが、幸いにも田代集落に関するこの記事は読むことができました。

集落跡に残された遺構

田代川に出た後、このまま奥三段峡方面へと進むと、途中に綺麗に積み上げられた石垣が年月を越えて残っているのが確認できます。これらは、かつて存在した家屋や田畑の石垣跡であり、往時の暮らしを今に伝える貴重な遺構です。現在、この跡地にはスギが植林されています。

上記で触れた「奥三段峡 山県郡安芸太田町 _ 広島 -陽のあたらない所」からの情報では、2010年時点では3棟の家屋や土蔵が原形をとどめていたと記されています。しかし、筆者が最近訪問した際には、かろうじて1棟のみ家屋跡らしきものを確認できる程度でした。

この投稿からすでに10年以上が経過しており、自然の力による風化や倒壊が進んでいるため、現在はすべての建物が原形をとどめていないものと想像されます。

考察:なぜ田代集落は廃れていったのか?

記録的な豪雪の影響:38豪雪の決定的な打撃

もともと産業構造の変化で木炭などが使われなくなって現金収入が減り、また生活が便利になった都会の憧れがあったところへ三八豪雪の被害が決定的でした。

『続・山釣り-太田川三段峡の今昔』:鴨谷計幸 著によると、田代は6メートル以上の積雪に見舞われ、生活物資もヘリの空輸に頼まざる状況になったことで、ここの生活に見切りをつけ全戸7軒が山を降りたそうです。

一斉離村だったのでしょう。主を失った家は2-3年で崩壊していったという話でした。

産業と生活の変化、そして自然の厳しさが離村、そして廃村へと向かわせたのでしょう。

山間集落の宿命:過疎化の波

三八豪雪以前から若い人は都会へ出る流れはあったのだろうと想像されます。

結果、お年寄りばかりの限界集落となり離村・廃村への道をたどる…現在の過疎・限界集落の魁であったといえるでしょう。

結び

現在の田代集落跡は杉が植林されていて、当時の風景を想像するのも難しいと思いますが、石垣という目印がありますし機会があれば昭和42年の空中写真を見ながら確認してみたいです。

ただ田代集落の歴史に関する資料が乏しいので、図書館の郷土史コーナーで発見があったら追記します。

あと実際に田代集落跡に訪れるならクマの生息地にも近いので熊鈴と早朝・夕方は避けるなど安全に配慮して行動しましょう。

参考文献・関連リンク(田代集落関連)

- ひなたGIS((特に「日本版MapWarper5万分の1」))

- 国土地理院 地理院地図(電子国土Web)

- 『わがふるさと都賀尾』

- 『続・山釣り-太田川三段峡の今昔』

- 奥三段峡 山県郡安芸太田町 _ 広島 -陽のあたらない所(ブログ)

コメント